| 外国人労働者の課題 |

| はじめに | |

| 目 次 | |

| 初任監督者の心得 | |

| 監督者の役割 | |

| 生産の知識 | |

| 作業の知識 | |

| 部下の教育 | |

| 品質の知識 | |

| QC7つ道具 | |

| コストの知識 | |

| 固有技術 | |

| 管理技術 | |

| 各種の計算式 | |

| 外国人労働者 | |

| トピックス | |

| ご質問の回答 | |

| お問い合わせ |

急速に進む日本の人口減少は、将来深刻な人手不足に陥ることが予想されています。したがって、今後一層外国人労働者にこの日本を支えて貰うことになるのではないかと思っています。

| 目 次 |

1.日本の人手不足の問題

2.外国人労働者の受け入れ

2.1 外国人労働者

2.2 日本で外国人が働くには

2.3 在留期限

3. 技能労働者の受け入れ体制

3.1 技能労働者の受け入れの目的

3.2 受け入れ準備

3.3 企業における日本語教育

3.4 就業規則

4.賃金

4.1 賃金に関する内容説明

4.2 本人の賃金についての説明

4.3 最低賃金に関する問題

5.仕事の割り当て

5.1 資格、技能などの事前調査と評価

5.2 仕事の内容説明

5.3 作業指導に関する注意事項

5.4 仕事の指導

5.5 熟練作業者

5.6 監督者への道

6.日本の生活支援

6.1 住環境のルールに関する支援

6.2 日常生活に関する支援

6.3 子供の教育支援

6.4 災害に関する支援

6.5 危機管理

7.不法滞在問題

8.日本の永住権、日本国籍取得への道

9.育成就労制度について

<はじめに>

日本のものづくりだけではなく、いろいろな職場で外国人労働者の受け入れが進んでいます。 これからの「日本の外国人労働者の受け入れの課題」について考えてみたいと思います。

なお、外国人労働者の受入れに関する法律は、今後たびたび変更されることが予想されるので、詳細は最新の法律を参照してください。

政府は、外国人労働者の受入れに関する「技能実習生」制度を改め「育成就労制度」とする法律改正を行いました。(2024年6月14日) この法律は2027年までに施行されることになっていますので、詳細が発表されましたらお知らせします。なお育成就労制度の概要は後述してあります。

|

1.日本の人手不足の問題

日本の人口は、2019年には約50万人の減少が予想されています。出生数が約86万人、高齢者等の死亡数が約138万人になったと推測されていますからその差が約50万人というわけです。この傾向は今後も続くと思われますので、日本の人口は急激に減少する一途をたどることになります。このような環境にあるので、日本は次第に人手不足になってきています。この問題解決の一つは、ロボットなどの採用による自動化であり、もう一つは外国人労働者の受け入れです。さらに、仕事の改善やデジタル化は、日本は一層力を入れなければならないと思っています。

2.外国人労働者の受け入れ

このような人手不足時代を迎えて外国人労働者(特に技能労働者)の受け入れについて考えてみたいと思います。私は、ものづくりの技術者として、20数年にわたり海外の技術者や現場のリーダー(監督者)たちと一緒に仕事をしてきました。さらに、各国で数ヶ月間の現地滞在生活などの経験から、日本で働く外国人労働者の立場に立って考えてみたいと思います。日本の人手不足を補うためにも、外国人労働者が健康で意欲的に働いて貰うために何を行わなければならないかを検討していきます。

2.1 外国人労働者

日本で働く外国人労働者は、現在(2019年時点)約150万人で、その中で技能実習生は約30万人が含まれています。その他、留学生資格でのアルバイトも約35万人に上っているといいます。今後も人手不足の日本では大幅な外国人労働者の増加が予想されています。特に、今後特定技能者の受け入れが拡大されるのでの現場で作業する外国人技能者の受け入れは、企業の課題となっています。日本語の不自由な外国人と一緒に仕事を進めることが当たり前の時代になってきました。

2.2 日本で外国人が働くには

外国人が日本で働くには、法律(出入国管理法など)で定められている一定の資格が必要です。これを在留資格といいいます。これは技術者や特定の技能者又はいろいろな専門の資格所有者であることが法律で定められていますので、それに該当することが必要です。現在では、現場で働く技能者には、技能実習生と特定技能者が該当します。なお、日本の大学で学ぶ留学生は、留学の在留資格を持っておれば、一定の労働時間数の範囲でアルバイト程度の仕事が可能です。

私のような日本技術者が海外企業で働き報酬を得るような場合には、事前にその国が定める許可(労働ビザ)を取得して出かけることになります。ビザの取得は、日本にある在日大使館へ必要な書類を持参してパスポートにビザの印鑑を押してもらいます。必要な書類は仕事の内容や滞在期間などによってその国の定めた書類を提出しなければなりません。

2.3 在留期限

技能実習制度では在留資格や仕事の内容などによって、在留期間が定められています。例えば、5年、3年、1年、3ヶ月というような期間が決められています。なお、特定技能1号資格は5年、2号資格では、無制限(永住許可取得が可能)で細かい規定が設けられています。また、在留資格があれば、本人の配偶者や子供は日本に滞在することができることになっています。但し、短期滞在など条件によって認められない場合がありますから事前に確認が必要になります。なお、滞在期限は、本人の在留期限と同じになります。

この在留期限を超えると「不法滞在」となりますから十分注意が必要です。

3. 技能労働者の受け入れ体制

企業が技能労働者を受け入れるに当たって事前に準備しなければならないことがあります。以下その主な課題について述べておきます。

3.1 技能労働者の受け入れの目的

外国人技能労働者(以下技能労働者)を受け入れる理由(目的)を明らかにし、将来の技能労働者をどのように社内で位置づけるか、教育訓練や監督者(職場のリーダー)の登用条件など社内の方針を決めるとよいと思います。社内の従業員と差別なく技能労働者と共に働くことにが必要になるからです。

3.2 受け入れの準備

外国人労働者を自社の工場などで働いて貰うには、その受け入れ環境を整えなければなりません。文化、宗教、慣習などの異なる外国人を受け入れるには、いろいろ配慮をする必要があります。先ず「住」です。社員寮やアパートなどを準備する必要があります。ただ、一室に大勢の人達を詰め込むようなことは、禁止しなければなりません。これからは、個人のプライバシーに十分配慮していきます。「食」でも宗教上の制約、個人的な制限などさまざまな問題があるので、社内の食堂のメニューには配慮することも生じます。日本人にとって、海外で日本の「醤油」は大変使い勝手があります。このように技能労働者の出身国からの食材の調達なども必要な場合があります。その他、多くの取り組む課題がありますので、次に述べていきます。

3.3 企業における日本語教育

仕事を十分にこなしていくには、お互いのコミュニケーションは重要な事はいうまでもありません。外国人は、自国の日本語学校や日本留学などから日本語を学習して来日しますが、日本で仕事をするには、日本語の一定のレベルが求められます。採用後も社内において仕事に必要なレベルに達するまで日本語の教育を行うことが重要になります。

3.4 就業規則

外国人労働者を採用した場合、大切なことは就業規則の説明です。日本人と外国人が共に仕事をするのですから、勤務時間や休憩時間、休日、残業などに関する就業規則や安全規則は周知させなければなりません。企業のルールをきちんと事前に説明しておきます。特に安全教育や仕事を終えた退社後の生活についても注意すべきこと、日本の慣習なども教えておかねばなりません。

4.賃金

賃金は技能労働者にとっては大変重要な問題ですから、丁寧に説明して理解を得ることが必要です。

4.1 賃金に関する内容説明

外国人は日本人以上に賃金に敏感です。日本で働くのは高賃金を得るためですからその夢を実現させてやりたいものです。したがって、賃金に関する社内の賃金規定は、最初に具体的に説明しなければなりません。給料(賃金)の構成、金額の内容、控除内容(保険料や税金など)、手取額の計算などを具体例で説明します。特に、残業手当、休日出勤手当など説明は理解を得るようにします。このような説明は文書で示しながら行う必要があります。外国人は、自分の給料(支給明細書など)を他人に見せることに何ら抵抗はなく、むしろ自分が少ないとすぐもっと上げてくれと上司に言ってきます。場合によっては抗議もされますから、特に日本人と差別的なことのないように配慮しなければなりません。

|

4.2 本人の賃金についての説明

本人の賃金が決まったら、その説明をすることが必要です。現在の賃金の理由やこれからどうすれば昇給していくかなど将来の姿も教えておきたいものです。すでに述べたように外国人は、他人の賃金を知りたがり、その比較を行います。他人より手取りの賃金が少ないと不平、不満の原因になります。一層の昇級やより賃金の高い仕事を求める事になりますから注意が必要です。日本で働く技能実習生が低賃金に不満を持ち、数千人が無断欠勤などして、行方不明になっているともいわれています。賃金に関しては、将来の高賃金への取り組みの道など、最初の段階から本人が納得できる説明を心がける必要があります。

4.3 最低賃金に関する問題

日本の最低賃金について、しばしば支払い問題が起きています。最低賃金は地域によって若干違いますが、都市地域では時間1000円前後になっています。なお、最低賃金は、一定期間内の技能習得の場合や軽易な業務には適用されない場合があります。支払い賃金が最低賃金以下の場合、50万円以下の罰金などが課せられることがあります。

なお、技能労働者に賃金を払わないとか、最低賃金以下の低賃金で働かせる日本の悪質な企業が存在しているというニュースを聞く度に、心が痛みます。

|

5.仕事の割り当て

技能労働者の仕事の割り当ては、本人の希望と本人の持つ資格や技能が優先されることは言うまでもありません。しかし、企業の事情から必ずしも本人の意向が採用できるとは限らないものです。ただいえることは、一般的に本人の意識は「賃金優先」と「仕事優先(技能習得)」にありますが、本人の希望優先することは当然です。

5.1 資格、技能などの事前調査と評価

技能労働者の学歴(知識水準)、職歴、日本語能力、所有する資格、特技、などの評価は重要です。仕事の割り当てに当たって、重要視することになります。本人の申告や証明書類で確認すると共に、面談を通じて本人の性格、日本語や英語などの語学力など事前に調査又は確認しておきます。今後の育成(教育訓練)の資料に活かしていきます。

5.2 仕事の内容説明

仕事の割り当ては、難しい取り組みの一つです。やって欲しい仕事と本人がしたい仕事がなかなか一致しないことが少なくありません。仕事が慣れてくると問題が顕在してきます。賃金との関連をつけてその差を埋めることも手段の一つです。資格を必要とする仕事は、当然資格取得の援助を行います。無資格で作業は決して行ってはなりません。また、本人の仕事の内容や範囲は明確にしておかねばなりません。あれもこれもと際限なく仕事をさせるようなことはしてはならないのです。

5.3 作業の指導に関する注意事項

本人の仕事が決まったら、仕事の説明と作業の指導が必要です。日本人作業者の見よう見まねで作業させるようなことは避けなければなりません。責任者(監督者、作業リーダーなど)が社内の規則に沿って行うべきです。作業指導の基本は「標準作業書」に基づくことです。なるべく作業内容を絵図にして説明するようにします。具体的な指導は、仕事の教え方のマニュアルに従います。仕事が熟練するまでは、専任の担当者を決め、困ったときの相談相手になってあげるような仕組みも必要です。

5.4 仕事の指導

日本語の難しさから、なかなか作業の内容が十分理解できていないことが少なくありません。その対策として、重要な部分は、翻訳するとか、絵図、写真、ビデオなどを併用するとよいと思います。仕事の教え方はTWIが参考になります。技能労働者も熱心に仕事に取り組んで、より高い賃金を得るため、熟練作業者になることを目標にすると思います。その支援も欠かせません。

5.5 熟練作業者

「熟練作業者」とはどんな作業者かを理解しておきましょう。社内で定めるとよいと思います。一般的にいわれる熟練作業者とは、第一に製品の品質(仕事の質)をきちんと達成することができることです。第二に定められた作業時間(標準時間)内に作業ができること、第三に1日の標準の作業量(製品の数量など)を達成できることです。この場合、欠品などの手待ち時間、機械故障時間、前行程の作業不良手待ち時間などの手待ち時間は考慮します。さらに、「高度な熟練作業者」(熟練技能者とも呼びます)になると、作業時に発生したいろいろな問題を自ら改善できること、他の作業者に対して作業指導ができること、自分の行う作業の技術的な知識を持っていることなどがあげられます。

5.6 監督者への道

技能労働者も高度な熟練作業者すなわち、熟練技能者となると「現場のリーダー」の役割を果たせるようになります。さらに、職場の仕事の管理ができるようになると現場の「監督者」になれる資格を得られたことになります。このように、技能労働者の将来の育成目標を持って支援を行っていくことが望まれます。

6.日本の生活支援

技能労働者などの外国人が日本で長い生活を送ることになるので、異国で生活する不便さなどに対する支援は不可欠です。雇用した企業だけではなく、日本国民としても関心を持って見守りたいものです。さらに、家族を帯同している場合には、生活環境や子供の教育などの一層のいろいろな支援が不可欠になります。

|

6.1 住環境のルールに関 する支援

居住する住環境によって、いろいろな市町村の規則があります。たとえば、町内会等での約束事は、丁寧に説明する必要があります。特に、ゴミの分別や出し方は日本人でも難しさがあります。町内会の役員、行事などにも相応の役割分担も生じます。住環境に対するルールの不慣れさは、周辺住民からのクレームの多い問題の一つです。

|

6.2 日常生活に関する支援

日本語や日本の法律の不明さなどに対するいろいろな支援が必要です。行政手続き、医療に関する支援、銀行口座の開設や送金、スーパーでの買い物支援、家族アパート借用問題などさまざまな日常の生活に関する支援を行う必要が生じます。自動車の運転を必要とする場合には日本の交通ルールといった日常の法律、慣習などの周知させることも必要になります。企業や町内会などのレクレーションなどにも積極的に招待したいものです。

|

6.3 子供の教育支援

子供の教育に関する課題も大変重要なことです。特に日本語の不自由な外国人の子供の教育は困難な課題がありますから、本人の具体的な状況を踏まえながらできる範囲の支援方法を考えていきます。特別な日本語の補完指導や学科の個別補完授業などの支援は必要になります。同級生に遅れを取らないようにしてあげたいものです。

|

6.4 災害に関する支援

水害や地震の多い日本の災害発生に関する支援は遅れているかも知れません。その地域の防災、避難方法、避難場所など周知させておく必要があります。本人の母国語の文書で説明するなどの配慮も必要になります。

6.5 危機管理

本人や家族が事故、傷害事件などに巻き込まれた場合の対処方法、母国の問題から緊急的な帰国などによる異常時の対応などの危機管理の支援も必要になります。企業で担当する窓口や担当者を事前に決めておくなどの対応を取っておきます。企業の危機管理を事前に取り決めておくことが必要になります。

7. 不法滞在問題

日本に住む外国人には、日本滞在の期限が法律で決まられています。これはどこの国でも同じです。私もビザの期限が切れると必要な書類を持って現地の役所に出頭して、滞在期限の延長更新を行いました。しかし、この更新を怠ると「不法滞在」となります。これが見つかると強制帰国処分となります。低賃金や長時間労働の仕事から逃れるなどして、多くの不法滞在者が日本に滞在しているといわれています。

このような外国人は、その生活費を稼ぐため、低賃金で働いています。このような不法滞在者を雇用する日本企業も少なくありません。

長時間労働や労働災害で死亡する外国人労働者も報告されています。自社ではこのようなことが起きないよう日頃から技能労働者とのコミュニケーションを取っておき、本人の不満な事項には丁寧に対応していくように心がけたいものです。

8.日本永住権、日本国籍取得への道

現在では、厳しい条件がありますが、外国人労働者の将来にはこのような道もあるということを知っておいて欲しいものです。将来、この門戸は少しずつ広くなるのではないかと思っています。そうしなければ、急速に進む人口減少の日本は生き残れないと私は思っています。

9.育成就労制度について

2024年6月14日成立の「育成就労制度」について、その概要を記載します。

9.1 育成就労制度の概要

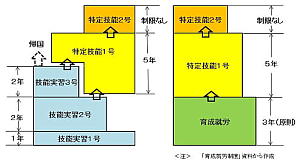

現在の「技能実習制度」は廃止され、新たに「育成就労制度」が2027年までに施行されます。現在の技能実習制度と就労育成制度の違いを次に示します。

技能実習制度は日本で技能を学び、帰国後出身国の産業の発展に寄与することが期待された取り組みです。従って、5年間の実習が終了すると帰国することになっています。ただし、この実習期間に「技能試験」と「日本語試験」に合格すると「特定技能1号」の資格を取得することができます。これにより「在留資格」を得ることができ、5年間引き続いて日本で働くことができます。なお、特定技能2号の資格を得ると在留期間の制限はなくなります。

育成就労制度は、長く日本で働いてもらう制度といえますから、3年間の育成就労期間で特定技能1号の資格取得を得ることが目標です。このため、外国人労働者を受け入れた企業は、技能試験と日本語試験を受験させなければならないことになっています。従って、受け入れ企業は、育成就労期間内に特定技能1号の資格を得られる支援が求められます。(もし、不合格になった場合、1年間の延長が可能) さらに、特定技能2号の資格を得ると在留期限の制限がなくなり、引き続き日本で就労することができます。

9.2 外国人労働者受入れ職種

技能実習制度の12分野に加え、育成就労制度で新たに4分野の業種(自動車運送業、鉄道、林業、木材産業)が追加予定ということです。日本は、まだまだ外国人労働者の受入れに慎重で、なかな門戸が広がりません。人手不足は当分続くと思います。今からでも、自動化省人化を急ぎ進めるほかはありません。

9.3 日本語のレベルアップ

海外で働いた経験から特に感じているのは、言葉の問題です。日本語の会話は仕事を通じて何とか上達していきますが、「読み、書き」は外国人労働者には困難がつきまといます。受入れ企業では、就労時間外でもこの読み書きの習得を支援する取り組みが求められます。週2日1回1時間のような計画的な実施を望みたいものです。特に仕事に関する言葉、専門用語など優先的に取り上げて欲しいと思います。

9.4 賃金に魅力がない日本

日本の賃金は低く日本で働いてみたいと思う外国人労働者はだんだん少なくなってきているようです。欧米や韓国の方が賃金がよく、日本で働く魅力がないという評判が高くなっているといわれています。現在、日本で働いている一部の技能実習生の賃金が法律で定めている最低賃金より低いというのはどういうわけでしょうか?。このような最低賃金さえ支払えない受け入れ企業は、外国人労働者ではなく「作業ロボット」を雇ってくださいと私は言いたいと思います。日本の評価を貶めることだけはやめて欲しいものです。

| ーページトップへー |