ものづくりの「現場の力」が今問われています。日本のものづくりの実力がだんだん低下しているのではないかと危惧されているのです。

さらに、日本の人口が減ってきています。このため、人手不足がこれからも続くと予想されています。そこで、数十万人に及ぶ外国人労働者の受け入れが加速しています。監督者もこれから外国人労働者を受け入れ、部下として指導しなければならなくなっています。

1 第一線監督者とは

1.1 監督者は現場のマネージャ-

1.2 監督者への期待

2 監督者の役割

2.1 監督者の役割内容

2.2 朝礼

2.3 監督者の後継者育成

2.4 仕事の記録

2.5 作業日報

2.6 監督者の能力

3.労働安全衛生の取り組み

3.1 高齢者と女性の就業支援

3.2 監督者としての安全衛生管理の重要性

3.3 安全衛生規則の概要

4.職場の安全管理

4.1 企業で定める安全作業

4.2 職場で定める安全点検

4.3 部下の健康管理

4.4 作業における注意すべきこと

4.5 防災

5.仕事の効率的な進め方

5.1 監督者の仕事の目的

5.2 仕事の効率とは

5.3 製造原価の低減

5.4 PDCA

5.5 PDCAのポイント

6.職場の問題解決への取り組み

6.1 改善に当たっての心構え

6.2 問題解決手順

6.3 問題の発掘

6.4 「監督者自身の問題」の解決について

7.製品を作る役割

7.1 固有技術とは

7.2 ものづくりの固有技術

7.3 監督者の技術知識

7.4 設計図面の知識

8.管理技術

8.1 管理技術とは

8.2 固有技術と管理技術

8.3 いろいろな管理技術

8.4 監督者の管理技術知識

9.部下の育成に関する役割

9.1 法令順守

9.2 工場の方針

9.3 部下の夢の実現

9.4 OJT(職場内訓練)

9.5 職場外訓練

9.6 教育訓練計画

10.コンプライアンスとガバナンス

10.1 コンプライアンス

10.2 ガバナンス

1.第一線監督者とは

ものづくりの第一線で活躍する監督者(第一線監督者ともいう)について、その役割や仕事の内容などいろいろ考えてみたいと思います。監督者の企業での位置づけは、社内規定で具体的にその権限や責任を定めておく必要があります。

1.1 監督者は現場のマネージャー

ここでいう第一線監督者とは、ものづくり工場における職場の監督者のことです。監督者には、企業によりさまざまな名称が付けられています。例えば、工長、組長、班長、係長、リーダーなどです。また、企業によっては、第一線監督者の上司として職長、係長などの名称が使われています。その上司が課長ということになります。現場の第一線で重要な役割を担う監督者には、現場のすべてを任されており、必要な権限を与えられ、同時に責任も負っているのです。

ここでいう第一線監督者とは、ものづくり工場における職場の監督者のことです。監督者には、企業によりさまざまな名称が付けられています。例えば、工長、組長、班長、係長、リーダーなどです。また、企業によっては、第一線監督者の上司として職長、係長などの名称が使われています。その上司が課長ということになります。現場の第一線で重要な役割を担う監督者には、現場のすべてを任されており、必要な権限を与えられ、同時に責任も負っているのです。

1.2 監督者への期待

ものづくりにおいては、この監督者の力量(能力)がその企業の生産力を左右するといわれています。優秀な監督者の存在は、その企業の発展を後押しするといっても過言ではありません。

ものづくりにおいては、この監督者の力量(能力)がその企業の生産力を左右するといわれています。優秀な監督者の存在は、その企業の発展を後押しするといっても過言ではありません。

最近、企業の生産現場における「データの偽装」や「法令違反」が問題となっています。これは企業の現場の力が衰退しているのではないかと思っています。その原因の一つは、監督者や工場の管理者だけの問題だけでなく、経営者トップの現場軽視にあると考えています。あるいは、現場を知らなさ過ぎる経営者であるとも指摘されています。このような企業はやがて市場から撤退を余儀なくされることは間違いない思われます。法令の知識も持ち、順守していく監督者の高い力量が求められています。

|

2.監督者の役割

先ず、監督者の役割について、確認しておきたいと思います。ものづくり企業の業種や企業規模、会社の経営方針などにより監督者の役割はさまざまであるといえます。ここでは一般的な役割内容について記載することにします。

2.1 監督者の役割り内容

現場の監督者には、二つの大きな役割りがあります。「製品をつくること」と「現場を管理すること」です。そしてこの役割を果たすために「部下を育てていくこと」も重要な仕事になります。具体的な仕事の一例を次に示します。

①朝礼(部下の出欠や各種の指示など)

②作業開始の準備と実績把握

③職場の巡視(作業、出来映え、安全、設備稼働など)

④各種の事務処理

⑤技能訓練(OJT、新製品試作など)

⑥次月の生産計画に対する諸準備

⑦品質、コスト、生産上の問題改善や対策

⑧安全衛生に関する管理

⑨報告、連絡、相談の対応

⑩その他会社で定める事項

このように、現場の重要な役割を担う監督者の仕事とその責任は重いものがあるのです。

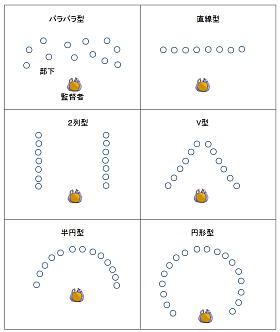

2.2 朝礼

朝礼は一日の作業の開始前に行うものですが、大変重要な監督者の取り組みです。朝礼は一般的ですが、職場によっては終礼も行う場合があります。さらに、緊急時の場合にも行うことがあります。次の図は、よく見かける朝礼の配置です。部下の人数で決めますが、部下どうしがお互いの顔を見えるようにすることがよいと思います。監督者は、話をしながら動いて部下の様子を観察しましょう。

その日の朝礼で何を行うかは、監督者が決めなければなりません。「まんねり」にならないよう部下の声も聴き、お互いの情報交換を行いましょう。なお、人数が10名(目安)以上の場合は別途グープリーダー(副工長、副班長などの名称もあります)を任命して、全体朝礼後、それぞれグループごとに具体的な打ち合わせを行う方法もあります。

朝の朝礼で重要なことは、部下の出欠です。安易に又は機械的に出欠を確認することはしてはなりません。出欠簿や出社記録データを見て出社を確認することはしてはいけません。必ず本人の顔を見てください。当日の体調や何か心配事があると顔や身体に現れるものです。このような部下を感じたら朝礼終了後本人に声をかけてください。プライバシーに関することですからそれなりの場所を選びましょう。

問題は、欠勤者の確認です。「欠勤」は事前に届けるのが一般的な社則になっていますが、突発的な事情や事態が生じると出社できなくなります。この突発的な欠勤(一般的に無断欠勤ともいいます)は、監督者自らが欠勤の事情を確認するようにします。本人又は家族に欠勤を伝え、事情を聞く必要があります。本人には心配していることを伝え、家族であれば、欠勤の事情をソフトに確認します。この場合、何か支援の必要があれば、直ちに上長に伝え監督者自ら(必要に応じて部下も)支援に必要な処置を行います。

ところで、本人や家族にも連絡が取れない場合です。このような場合は、自宅を訪問するしかありません。本人に会えない場合、アパートなどの管理者に事情聞くことなどします。やむを得ない場合、警察にも相談しましょう。

なぜ、このような事細かく記載するかというと次のような事態があるからです。

*無断欠勤が数日続いたので、アパートを訪問したら死亡していた。(早く発見していたら、助かったかも)

*園児の担当保育士は、園児が登園してないことを知っていたが、ほかの誰かに届があったものと思い放置した。園児は送迎車の中に置きざれにされており、発見時には死亡していた。

*朝の自動車通勤時に交通事故に会い出勤不可能になった。(救急車で運ばれた場合など)

2.3 監督者の後継者育成

職場の規模や仕事の編成などから、監督者の部下の人数は大きく変わってきます。人数が多いと仕事量も増えるので目が届きにくくなります。従って、このような場合は、監督者の業務を補佐する「代行者」を選任することがあります。。作業の指導を代行する副工長、設備や機械の稼働の管理を代行させる副工長などのように指名して代行させことも必要になってきます。このような職場の基幹となるべく次の後継者候補の育成も、大切な監督者の役割です。

2.4 仕事の記録

監督者にとって大切なことは、業務の実績を毎日記録していくことです。例えば、部下の勤怠だけではなく、その日の個人毎の仕事の内容、実績、問題点や気が付いた特記事項などを記載して、職場改善の資料とすることです。この記録は将来の部下の成績査定や教育訓練の根拠にもなってきます。

監督者にとって大切なことは、業務の実績を毎日記録していくことです。例えば、部下の勤怠だけではなく、その日の個人毎の仕事の内容、実績、問題点や気が付いた特記事項などを記載して、職場改善の資料とすることです。この記録は将来の部下の成績査定や教育訓練の根拠にもなってきます。

<記録項目例>

・職場の生産状況(計画と実績)

・製品や材料、部品などの品質状況

・部下個人別勤怠と作業の割り付け及び・生産実績、課題等

・上司からの命令事項の報告や推進状況

・異常報告(安全、設備不具合等)内容等

・技術部署や検査部署など他部署からの情報など

なお、上記のような仕事に関する記録以外に自分の記録として、「業務日記」を書いておくことをお勧めします。退社の電車の中で、自分のスマホに今日の出来事や気になったことなど記録しておきます。プライバシーになるので、必ずロックをかけておきます。

2.5 作業日報

日常の作業の記録は、大変重要です。作業日報はその一つですが、生産数量だけではなく、品質の記録はしっかり記録しておくことが必要です。記録類は、正確でミスのないように記載保存しなければなりません。これは後日、クレームが生じたときその製品や部品がいつ作られたかが追跡できるようにしておくことも大切なことです。

次に作業日報の一例を示します。

なお、会社の定められた事項だけでなく、監督者として把握しなければならない事項は、すべて毎日記録しておくことが望ましいことです。これらの記録したデータは、将来の分析データとして貴重なものとなることを知っておくべきです。また、このような記録類は、社内規定で廃棄処分となっても、その規定とは関係なく自分がその仕事を続けている間は保管していることが望ましいのです。後日現場データとして役立つことがあるからです。この場合、すべてのデータではなく、一定の期間のまとめた資料でよく、例えば一ケ月単位の生産実績、作業工数の推移、設備改善や作業改善の事例、安全に関する事故や対策などです。

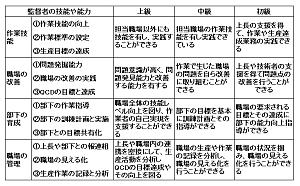

2.6 監督者の能力

監督者の備わるべき能力について、次の表は、一例ですが、企業で全社的な規定として定めることが必要です。監督者の上長や管理者(課長)は、この規定を使って、業務評価の査定、昇級、育成などに活かしていくことになります。

3.労働安全衛生の取り組み

職場の安全衛生に関する業務は、監督者として本来最優先すべき仕事であることはいうまでもありません。作業者の健康を守っていくのは、監督者の大きな役割といえます。

3.1 高齢者と女性の就業支援

人手不足の時代を迎えて、定年延長や働く女性が増えつつある現在では、監督者として従来とは違った取り組みが必要です。特に、高齢者の腰痛防止や作業姿勢の改善、、重量物の移動時の補助具、ポカヨケの対策などいろいろな配慮を行わなければなりません。技術部門と連携しながら作業に応じた対応を取っていくことです。

人手不足の時代を迎えて、定年延長や働く女性が増えつつある現在では、監督者として従来とは違った取り組みが必要です。特に、高齢者の腰痛防止や作業姿勢の改善、、重量物の移動時の補助具、ポカヨケの対策などいろいろな配慮を行わなければなりません。技術部門と連携しながら作業に応じた対応を取っていくことです。

3.2 監督者としての安全衛生管理の重要性

職場で働く部下の健康と安全に監督者は責任を負っています。職場における怪我や作業環境から生じる病気から従業員を守ることが企業の責任でもあります。監督者は、労働安全衛生法規に関する知識を有することが必要です。上長や管理者(課長)及び安全管理者、安全衛生推進者などと相談しながら、部下の安全に十分な配慮をしなければなりません。

3.3 安全衛生規則の概要

職場で働く作業者の安全を確保するために、いろいろな規則が法律で定められています。企業で指名された安全業務担当者と連携を図りながら、法規を守っていく必要があります。

(1)法律で定める安全衛生推進者、作業主任者

従業員が常時10人以上になると安全衛生推進者の選任が必要になります。さらに、作業の災害防止の必要な作業には作業主任者の選任が必要です。これらの選任者と相談しながら職場の安全衛生業務を推進していきます。従業員が50人以上になるとさらにいろいろな規則が定めれていますので、上長と相談しながら、法律を遵守していきます。

(2)資格要する作業及び作業主任者(概要)

労働災害防止のため、作業主任者を選任しなければないことになっています。主任者になるためには、免許の取得や技能講習を受けなければならないことになっています。

①ガス溶接作業主任者

②プレス作業主任者

③木材加工用機械作業主任者

④危険物の取扱いや保管

⑤高圧容器の取り扱い

⑥クレーン運転(5トン以上)

その他省略します。

(3)技能講習の必要な作業(概要)

①研削砥石の取り換えや試運転

②プレス機械の点検や金型交換

③産業用ロボットのチーティングや操作

④高圧低圧の配電盤操作、点検、修理

⑤フォークリフト運転

⑥クレーン運転(5トン未満)

⑦玉掛け作業その他

このような技能は、企業で社内資格として取得を行うことが望まれます。その他、法令では、いろいろな規定があり、作業に従事する制限がありますから注意が必要です。疑問な点、不安な点があれば、上長や課長と相談してください。

(4)年少者や女性の就業制限

18歳未満や女性の就業制限が設けられています。例えば、運転中の機械の危険な点検や検査など、また重量物の取り扱う作業、有害な原料、材料などの取り扱い制限などの規定がありますので注意を要します。

(5)外国人労働者の対応

日本の人手不足対策として、外国人労働者の雇用が増えてくると思います。言葉の不自由な問題や異国で働くという不安の多い環境で仕事をすることになるので、監督者としても十分な配慮をしなければなりません。いろいろな支援をしていくことが必要になります。社内規定をよく熟知して、差別することなく対処していくことです。

(6)危険物の管理

企業では、製品の製造に関連して、いろいろな危険物が使用されていますので、その取り扱いには必要な知識を持たなくてはなりません。取り扱い中に有害なガスが発生して、作業者の健康を損なう場合や取り扱いや保管中に発火や爆発を起こす恐れのある物質などさまざまな化学物質(危険物)がありますから通り扱う前に十分確認しておきます。

(7)職場の作業環境の監視

監督者として作業者の健康保持のため、作業環境には最新の注意を払っておく必要があります。定期的に法律の定める作業環境測定を行います。日常において、監督者は異常がないか監視することも重要なことです。

①高温多湿(熱処理、塗装工程、熱間鍛造など)

②粉塵の発生(切削、研削、粉砕、鋳型解体、溶接など)

③騒音の発生(鍛造機械、動力機械、モータ音など多くの危機からの騒音が発生します。)

④振動(回転する工具類など)

⑤有機溶剤や各種の薬品(特定化学物質)

このような化学物質の取り扱いは、作業規則をよく守ることに徹します。作業標準書をしっかり作成しておかねばなりません。

(8)保護具

職場の有害な作業では、作業者の健康を守るため、必ず保護具の着用をさせなければなりません。現役時代の入社間もないころ、アーク溶接作業のため、お面(遮光保護具)を使いましたが、溶接部位が暗くてなかなか見えず(アークが発生すれば非常に明るいので見える)苦労しました。作業に必要な保護具類は、必ず着用させるようにし、監督者はそれを守らせることが大切です。保護具類の定期的な交換、又は交換時期なども注意を払います。

(9)火災に対する注意事項

現役時代には、薬品や可燃物の危険物取扱いの主任者に選任されて、職場の安全に気を配りました。特に、可燃物の火災には注意が必要です。例えば、作業に使った油ボロでも自然発火の火災発生の危険があります。危険物等がある場所での火気等の使用禁止です。終業後の火災の発生に注意を払います。工事業者の溶接の火花の残り、工事作業者のたばこの吸い殻などの処置を軽視してはなりません。特に、職場の設備工事が行われる時は、工事業者に事前の通知(工事承認)させ、職場にも防災の措置を講じておきます。

3.4 防火と消火設備

企業全体で防火管理者を選任して防火に努めることや消火設備の設置をしなければなりません。監督者として、自分の職場の防火設備や作業などで取り扱う危険物などをしっかり把握して、法律(消防法など)で定める防火管理をしなければなりません。

4.職場の安全管理

4.1 企業で定める安全作業

作業者の安全を確保するためには、標準作業書の中に具体的に織り込みます。作業に必要な資格、機械などの取り扱い責任者、安全作業を行うための注意事項、着用する保護具など安全衛生の関する事項は、詳細に記載しておく必要があります。

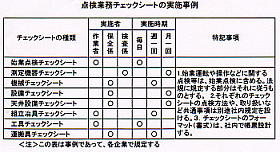

4.2 職場で定める安全点検

始業点検や定期的な点検は、企業や職場で標準化しなければなりません。また、具体的な点検方法や異常の場合の処理手順など具体的に定めます。

①点検チェックシートの作成

②点検結果の確認(記録)

③監督者の安全確認と必要な指示及び上長への報告

④問題点の処置内容の記録及び報告

⑤上長からの指示内容とその処置の記録

4.3 部下の健康管理

部下の健康には、毎朝の朝礼や作業状況などみながら健康で作業できるような配慮をすることは当然です。作業者は、年齢と共にいろいろな病気にかかり易くなります。体力の低下、よくある高血圧、腰痛など部下の健康を常に把握することも監督者の役割です。

4.4 作業における注意すべきこと

(1)作業姿勢

立ち仕事、運搬移動の時の姿勢、重量物の運搬など仕事の姿勢には注意を払い、悪い作業姿勢で作業しないように工夫しなければなりません。作業台や使用する治具の高さ、運搬補助具(作業クレーンなど)検討します。身長による高さ調整として、踏み台や高さ調整装置など使用するようにします。

(2)作業環境

職場で発生する粉塵、騒音、高温や低温、多湿など職場の作業環境の改善を図らなければなりません。限度を超える作業環境になっていないか、監督者は特に注意を払います。

(3)有害物質の取り扱い

法規で決められた資格所有者で行うことや長時間の作業は避けるなど健康に配慮します。定期的な有害物質の濃度測定、保護具、取り扱いの注意事項など決めておくことです。有害物質での健康被害、可燃物による火災事故など起こりますから、慎重な取り扱いを行なわなければなりません。

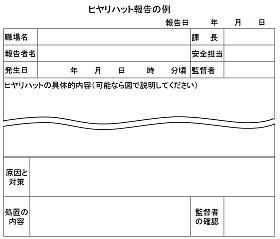

(4)ヒヤリハット

職場で怪我の潜在的な要因といわれているヒヤリハットは、申告(報告)させるようにします。内容によっては書類に書かせて、関係者と対策が行われるように処置(改善)を進めます。

4.5 防災

工場内では、レイアウトの変更、設備の改造、機械類の交換などの工事で使用する溶接の火花で、火災の発生が起きています。監督者は、職場の工事の実施有無を常に把握し、工事の内容、責任者、工事場所など確認して火災の防止を必要に応じて事前に防災処置を検討します。

さらに、工場の浸水、土砂の流入など異常自然災害時に工場内の被害が発生しています。工場の立地上問題発生の恐れがあるときは、事前に対策を取ります。例えば、駆動モーター類はピットから床上、精密な機械、測定具は高所へ、予備電源は浸水しない高所へなど様々な対応を検討しておきます。工場新設の場合、現地調査は重要な事項です。

5.仕事の進め方

仕事を効率よく進めていくには、よく用いられる手法があります。

5.1 監督者の仕事の目的

監督者の仕事の目的は何でしょうか。監督者の仕事は、製品をつくること、現場を管理するすること、部下を育てることであるとすでに述べました。その目的は品質、コスト、納期(生産量)を達成することにあります。ここでは、これらの仕事を効率的に進めていく手法を知っておきましょう。

5.2 仕事の効率とは

仕事の効率とはどんなことでしょうか。一般的によく説明されるのは、

仕事の効率=アウトプット/インプット

ですが、一般には、アウトプット(例えば生産計画数量)は決められているので、インプット(例えば、作業工数)を少なくすることによって、効率を高めていくことになります。よくいわれるように生産性を上げていくということです。作業工数の低減は、監督者の大きな役割りの一つです。

5.3 製造原価の低減

もう一つの現場の効率を測定する尺度に製造原価があります。これは、一個の製品をつくるためにかかった金額をいいます。

製造原価=インプット/アウトプット

製造原価は、下げる尺度になりますから、アウトプットとインプットが仕事の効率と逆になっています。インプットを減らすことことは、原価を下げることになります。材料を節約する、工数を減らす、不良品を少なくするなどは、製造原価を下げることに直結します。

5.4 PDCA  監督者に限らず、技術者でも管理者でも、仕事を進める基本的な手順があります。よく使われる手順として、PDCAがあります。PDCAとは

監督者に限らず、技術者でも管理者でも、仕事を進める基本的な手順があります。よく使われる手順として、PDCAがあります。PDCAとは

計画(Plan):仕事の具体的な目標や内容とその日程、担当者などを決める。

実施(Do):計画に基づき実行する。

結果の確認(Check):実施の結果と達成度を確認する。

処置:(Action):未達の問題点があれば改善する。さらに、再発防止の処置をとるとこです。このような取り組みをPDCAサイクルを回すと呼んでいます。

5.5 PDCAのポイント

PDCAにおいて大切なことは、

a.仕事の計画や目標を「数値化」すること

b.計画の進捗や実績を「見える化」すること

c.結果を記録して計画数値との「差異を分析」すること.

d.問題点の「改善」や再発防止を行うこと

e.仕事の成果を標準化、「文書化」すること

このようなポイントは、常識的なことですが、着実に取り組んでいくことが必要です。

6.職場の問題解決への取り組み

どんな職場でもいろいろな問題や課題が山積しているはずです。ただそれが目に見えるか、見えないかが大きな問題ともいえます。問題解決には次に点に留意します。

6.1 改善に当たっての心構え

作業改善、設備改善、レイアウト変更などの改善は、現状を変え新しいやり方をすることであるから、不安や心配から変更に反対する者が出てくることを承知していなくてはなりません。新しいやり方は、時間がかかったり、新たな別の不具合が発生したり、うまく出来ず失敗することも起こります。新しいやり方は慣れてくれば、すなわち習熟が進むと計画した通りになってくるので、辛抱強く推進することが肝心です。監督者として、自信を持ち、全くぶれないことが成功につながるといえます。

6.2 問題解決手順

一般的な問題解決手順があります。

①現状分析(問題の内容に応じて、層別やデータをとる)

②問題点(問題の根本原因)を明確にする

③改善方法の検討と改善案作成

④改善案の実施

⑤実施結果の確認

⑥標準の改訂、歯止め

なお、現場で必要な「7つ道具」の説明は、別項で具体的に説明します。ぜひ、使いこなせるようになって貰いたいと思います。

|

6.3 問題の発掘

(1)3Sや5Sの実践

現場では、先ず3Sに取り組み、又は見直してみることから職場の改善に取り組んでいくのがよいと思います。そうすることによって、職場の環境が変わり、無駄な在庫品も少なくなり、職場の雰囲気も大きく変わってきます。例えば、職場の不要品、不良品の整理、機械の清掃や検査具の整頓などは、生産効率や品質向上の第一歩になります。こういうことは監督者はよくわかっているのですが、なかなか実践できていないのです。 職場では一般的な取り組みとして5Sがいわれていますが、その職場の状況に応じて3S,5Sを実践していくことを奨めたいと思います。

(2)職場の可視化

職場のいろいろな情報を監督者自身のノートに記載するだけでなく、職場のみんなに公開するようにしていくことが望まれます。職場を見えるようにすること、すなわち「可視化」することです。職場の一角にわかりやすくして掲示して、みんなと職場の情報を共有して、職場の現状の理解や問題の改善への協力を得るようにしていかねばなりません。例えば、工場の他の部署や自分の属する職場の不良品の推移グラフや改善事例などは、関心を高めるはずです。ただ、不良低減や改善などの成果を上げたグループなどは、朝礼などで報告、表彰などフォローもしなければ生きた可視化とはいえません。よく現場で見かけるのは、張り出した日付のままで、その後の新しい掲載がない、フォローした事例の掲示がないなど一時的に終わっているようなケースをよく見かけます。せっかくの可視化の努力が活かされていません。

6.4 「監督者自身の問題」の解決について

「監督者の役割がきちんと果たされているか」という自分自身の問題も考える必要があります。これはよくいわれる「反省」でもありますが、一日の自分の役割が不十分であればその改善をしなければなりません。例えば、作業者が不良品を作った場合、作業者の問題だけではなく、自分の作業指導が正しかったか、教え方が不十分ではなかったなどの要因もあるかも知れないからです。厳しくいえば、職場の問題は、監督者自身の問題かもしれないという視点を持って取り組まなけらばならないと思っています。例えば、

①生産目標(計画)が達成できなかったのは、なぜか?

②設備の故障が続いているが自分の行動は?

③欠品が多発しているがなぜ?

④部下の訓練が遅れているのはなぜ?

⑤下流工程からクレームが多いのはなぜ?

などの問題発生した場合、監督者の役割がどうであったかを考えてみましょう。

7.製品を作る役割

製品をつくるには、技術的な知識と管理的な知識が必要になります。それは、「固有技術」と「管理技術」です。固有技術の具体的なものは、その企業独自が持っている技術、すなわち「ものづくりの技術」のことです。管理技術はどの企業にも共通する技術といえます。詳しくは別項で説明します。

7.1 固有技術とは

製品をつくる技術がないと製品はつくれません。これはいうまでもないことですが、その企業がどんな技術を持っているかは重要なことです。他社や市場にはない技術を開発して新製品をつくることは、企業の永遠の課題です。企業が永続的に生きていけるかどうかはこの固有技術のレベル如何にあります。

7.2 ものづくりの固有技術

ものづくりの固有技術は、部品をつくる技術と部品を組み立てる組立技術が主たる技術になります。部品を作る技術には、材料を加工するする技術で、主な例では機械加工、プレス加工、鋳造、冷間鍛造などがあります。部品を組立する技術には、ボルトナット組立、各種の溶接、接着などがあります。詳しくは後述してあります。

7.3 監督者の技術知識

監督者として、職場で活用されている固有技術の基本的な知識は不可欠です。技術者に教わりながら加工工程の技術的な用法や注意点など学んでおく必要があります。作業は技能であると共に技術でもあると思っています。いいかえれば、作業には、技能と技術がセットで存在し、必要であるということです。技術的な知識なしに作業を教えることは、品質不具合や作業安全を阻害することにもつながります。

7.4 設計図面の知識

監督者として、設計図面を読む知識を持たなければなりません。2D図面のほか、現在は3D図面(CAD)ですからパソコンを操作して設計図面(画面)を理解する知識を持つ必要があります。その他、組立治具図面、設備図面、その他職場で使用する機械図面なども読めること、その内容を理解することが必要です。このような図面の理解は、作業に関する部分であり、寸法や機能、注意事項や特記事項などを必要な事項を自分で確認できる程度の理解を期待したいと思います。

8.管理技術

8.1 管理技術とは

ここでいう管理(マネージメント:Management)は、仕事の効率を高める経営の手法です。一般的には、計画(Plan)、実施(Do)、結果の確認(Check)、改善や歯止め(Action)の手順で実践していくものです。これをPDCAサイクル活動とも呼んでいます。これについては、すでに述べました。

8.2 固有技術と管理技術

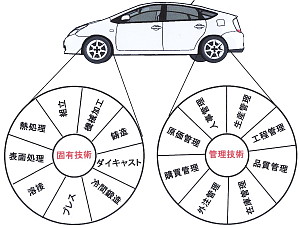

固有技術と管理技術は車の両輪のようにそれぞれの企業の中に存在しているものです。下の図はものづくりの企業の一例をを示したものですが、記載の固有技術や管理技術の名称は一部分のみ記載してあります。管理技術の説明は、別項で述べることにします。

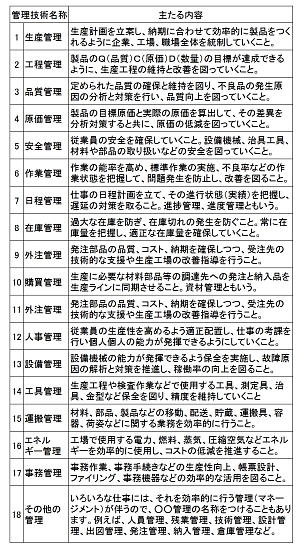

8.3 いろいろな管理技術

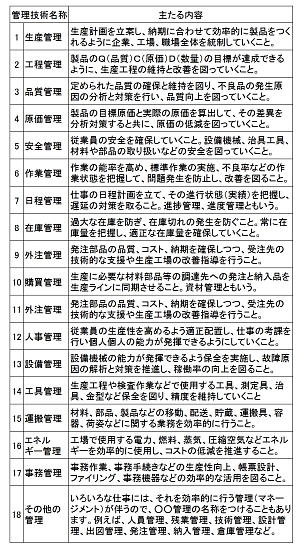

管理技術の名称はたくさんありますが、基本となる管理を次に示します。

管理技術の内容  |

管理技術は、どの企業のも必要な仕事を効率的に行うための管理手法ですから、必ず行われています。監督者としても、少しずつ管理技術を自分の仕事に活かしていくことが望まれています。

8.4 監督者の管理技術知識

ものづくりの基本となる管理技術は、生産管理と品質管理です。この管理技術を基本に関連する管理技術を先ず習得していくようにしていくことです。生産管理や品質管理の詳細は別項で説明します。その他の管理についても、基本的な管理知識を持って欲しいものです。

9.部下の育成に関する役割

監督者は、必須の知識として、会社の就業規則と人事規定はよく理解して、部下にも説明できるようにしていかなくてはなりません。

9.1 法令順守

ものづくりに関係する法規や社内規定類は順守していかなくてはなりません。作業標準書には明記し実践していく必要があります。さらに設備機械の運転資格、技能資格、危険物の取扱資格、品質保証規定など監督者として守らなければならない事項はたくさんあります。作業者の安全に関する事項やお客さま(製品品質の安全など)に関する法令は厳守しなければなりません。

9.2 工場の方針

工場長は企業の経営方針に基づき工場長方針(社是も含む)が表明されていると思います。例えば、品質第一とか人材育成などです。さらに、上司の課長方針を基本に、監督者は部下の育成(教育訓練)を展開していきます。上司と相談調整をはかりながら1年間の育成計画を立案し、実践していきます。工場長方針を自分の職場でどう取り組むかをかんがえなければなりません。

工場長は企業の経営方針に基づき工場長方針(社是も含む)が表明されていると思います。例えば、品質第一とか人材育成などです。さらに、上司の課長方針を基本に、監督者は部下の育成(教育訓練)を展開していきます。上司と相談調整をはかりながら1年間の育成計画を立案し、実践していきます。工場長方針を自分の職場でどう取り組むかをかんがえなければなりません。

9.3 部下の夢の実現

教育訓練を行うにあたって、部下が持っている夢の実現を支援することも忘れてはなりません。部下との面談を通じて、本人の夢を探り、その実現をかなえる取り組みを行うことです。さらに、本人の性格、特性、特徴なども観察して、さらに望ましい将来の夢を協力して実現することも大切なことです。

9.4 OJT(職場内訓練)

職場の教育は、OJT(On the Job Training)で行いますが、年間の個人個人の計画を作成し、実践していきます。本人の希望(夢)と職場で必要とする育成を訓練計画に反映することになります。特に作業に必要な資格は、複数人が持つような計画も立案します。講師には、管理者や技術者の協力を得て実施していきます。

9.5 職場外訓練

職場外訓練(Off the Job Training)とよばれている職場外での訓練もあります。他社の工場見学、社外の講習会参加、各種の資格取得講習、技術講習、展示会見学など必要に応じて参加又は受講させることです。このような場合、必ず報告書など提出させ成果を確認することも欠かせません。

9.6 教育訓練計画

監督者は、年間の訓練計画書を作成しなければなりません。個人別の計画とその実績をまとめます。詳細は部下の教育訓練の項で詳しく述べてありますので参照してください。

10.コンプライアンスとガバナンス

最近、企業の不祥事が続いています。特に現場での法令に定めた規則違反やデータの捏造(偽装)が私は大変気になっています。工長として、コンプライアンスとガバナンスに課題があると思います。

10.1 コンプライアンス

最近、職場においてコンプライアンス(Compliance法令などの遵守、受諾などの意味:)が欠けていると問題視されています。職場には守らなければならないいろいろなルールはあります。それは法令であり、企業の社内規定であり、職場の約束事です。

①法令

製品をつくり、販売するためには、さまざまな法律の規定があります。製品の型式認証、製品の完成検査、JIS規定などです。ある自動車メーカーは、新車の型式認証の検査データを偽装して認証検査を合格させていました。このようなデータの偽装は、現場では絶対に行ってはなりませんが、実際には数十年にわたって行われていたと報道されています。

②社内規定

社内規定は、法令の具体的な内容を定めたり、企業の特殊性などを加味して作られています。社内規定には、就業規定、職場の労働安全衛生規定、従業員の教育訓練規定、賃金に関する規定などがあります。これらの規定には、工長として熟知していなければならない規則も多く、部下に徹底して実施する責務があります。

職場で発生する不良品は、工長の迅速な処置が求められます。ただ、なかなか合格品が出来ない場合、検査や測定方法を変更してデータを合格するような偽装を行っているケースが問題となっています。不良品の対策や処置は、すぐに上長に正しく報告することが第一歩です。

③職場のルール

職場にもいろいろなルールがあります。例えば、勤怠の手続き、標準作業の実施、異常時の処置、職場の安全衛生などです。このような職場の規則も部下に徹底させ、実施しなjければなりません。

毎朝の朝礼時に部下の出欠確認は工長の仕事の始まりですが、これを疎かにしてはなりません。ある保育園で朝の送迎バスに置きざれにされた園児がいましたが、担当の職員がその園児の欠席を軽視しなければ園児の命を救えたかも知れないと思うと大変残念です。

10.2 ガバナンス

職場のもう一つの課題は、ガバナンス(Governance:統治、管理などと訳されている)です。これは、コンプライアンスが社内で実行されているかチェックしたり、実行されるように管理したりすることをいいます。従業員がコンプライアンスを守って仕事をしているかが外部から見られています。経営者、管理者(例:課長)監督者(例:工長)は、しっかり部下が法令などを守って業務を遂行させ、その結果をチェックしていくこと、同時に誤りがあれば正していくことが求められています。

計画の立案実施などは、別項で参照ください。年度ごとに計画を立案して、部下の育成に努めなければなりませ

ここでいう第一線監督者とは、ものづくり工場における職場の監督者のことです。監督者には、企業によりさまざまな名称が付けられています。例えば、工長、組長、班長、係長、リーダーなどです。また、企業によっては、第一線監督者の上司として職長、係長などの名称が使われています。その上司が課長ということになります。現場の第一線で重要な役割を担う監督者には、現場のすべてを任されており、必要な権限を与えられ、同時に責任も負っているのです。

ここでいう第一線監督者とは、ものづくり工場における職場の監督者のことです。監督者には、企業によりさまざまな名称が付けられています。例えば、工長、組長、班長、係長、リーダーなどです。また、企業によっては、第一線監督者の上司として職長、係長などの名称が使われています。その上司が課長ということになります。現場の第一線で重要な役割を担う監督者には、現場のすべてを任されており、必要な権限を与えられ、同時に責任も負っているのです。 ものづくりにおいては、この監督者の力量(能力)がその企業の生産力を左右するといわれています。優秀な監督者の存在は、その企業の発展を後押しするといっても過言ではありません。

ものづくりにおいては、この監督者の力量(能力)がその企業の生産力を左右するといわれています。優秀な監督者の存在は、その企業の発展を後押しするといっても過言ではありません。

監督者にとって大切なことは、業務の実績を毎日記録していくことです。例えば、部下の勤怠だけではなく、その日の個人毎の仕事の内容、実績、問題点や気が付いた特記事項などを記載して、職場改善の資料とすることです。この記録は将来の部下の成績査定や教育訓練の根拠にもなってきます。

監督者にとって大切なことは、業務の実績を毎日記録していくことです。例えば、部下の勤怠だけではなく、その日の個人毎の仕事の内容、実績、問題点や気が付いた特記事項などを記載して、職場改善の資料とすることです。この記録は将来の部下の成績査定や教育訓練の根拠にもなってきます。

人手不足の時代を迎えて、定年延長や働く女性が増えつつある現在では、監督者として従来とは違った取り組みが必要です。特に、高齢者の腰痛防止や作業姿勢の改善、、重量物の移動時の補助具、ポカヨケの対策などいろいろな配慮を行わなければなりません。技術部門と連携しながら作業に応じた対応を取っていくことです。

人手不足の時代を迎えて、定年延長や働く女性が増えつつある現在では、監督者として従来とは違った取り組みが必要です。特に、高齢者の腰痛防止や作業姿勢の改善、、重量物の移動時の補助具、ポカヨケの対策などいろいろな配慮を行わなければなりません。技術部門と連携しながら作業に応じた対応を取っていくことです。

監督者に限らず、技術者でも管理者でも、仕事を進める基本的な手順があります。よく使われる手順として、PDCAがあります。PDCAとは

監督者に限らず、技術者でも管理者でも、仕事を進める基本的な手順があります。よく使われる手順として、PDCAがあります。PDCAとは

工場長は企業の経営方針に基づき工場長方針(社是も含む)が表明されていると思います。例えば、品質第一とか人材育成などです。さらに、上司の課長方針を基本に、監督者は部下の育成(教育訓練)を展開していきます。上司と相談調整をはかりながら1年間の育成計画を立案し、実践していきます。工場長方針を自分の職場でどう取り組むかをかんがえなければなりません。

工場長は企業の経営方針に基づき工場長方針(社是も含む)が表明されていると思います。例えば、品質第一とか人材育成などです。さらに、上司の課長方針を基本に、監督者は部下の育成(教育訓練)を展開していきます。上司と相談調整をはかりながら1年間の育成計画を立案し、実践していきます。工場長方針を自分の職場でどう取り組むかをかんがえなければなりません。